GIGAスクール構想、今の小中学生は学校から、1人1台の学習用PCが配布されていて勉強にそれをつかっているそうで、なんかすげぇなぁって思います

その教育課程の一環で登場したのがWebアプリとしてのDAWみたいなサービス「カトカトーン」です。

学校教育関係者のみ利用可能なので私はさわれませんが、上記のように説明動画を見ることはできます。

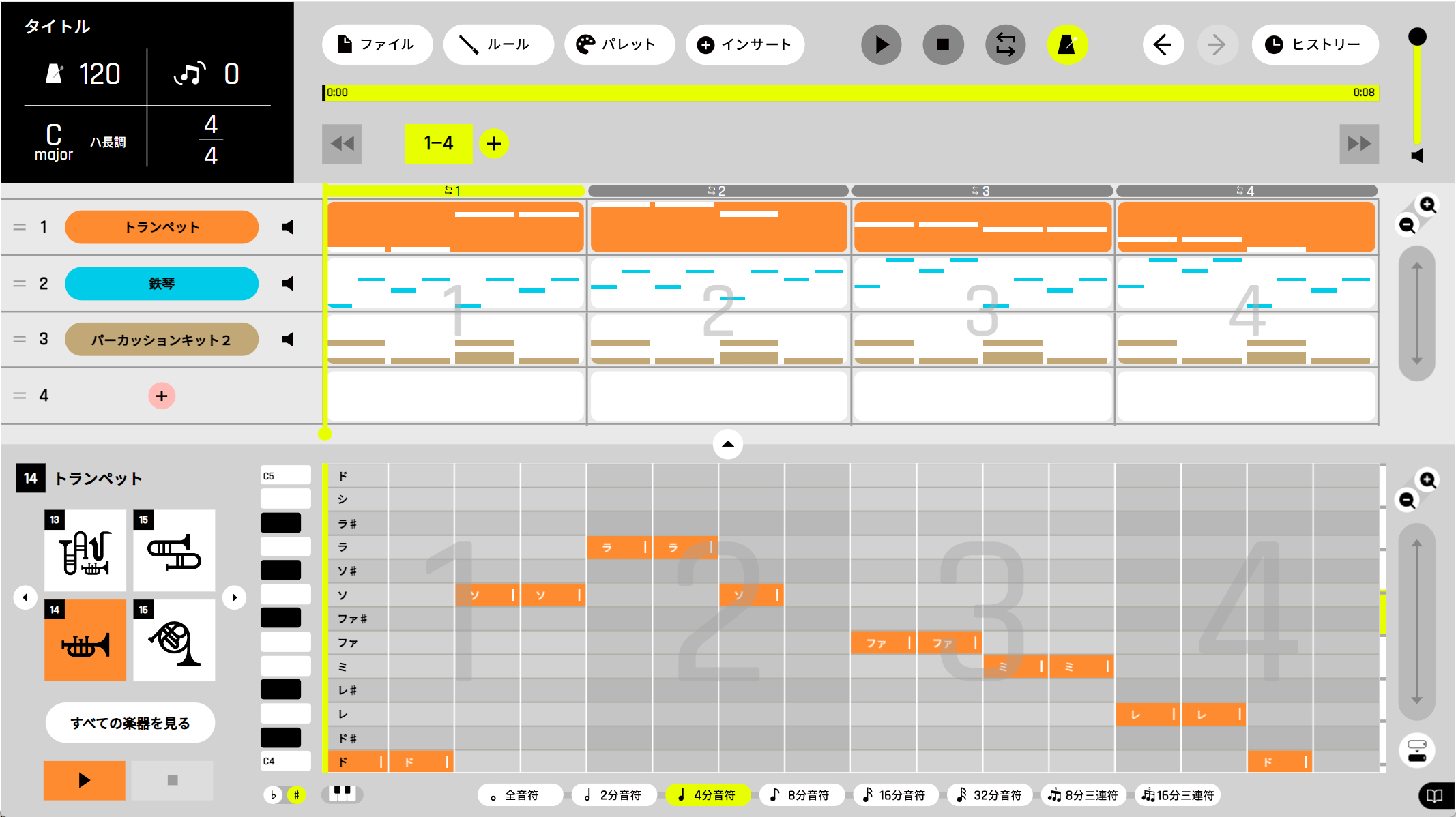

まじで普通のDAW画面ですね。しかしDAW画面よりもポップでシンプル。かつわかりやすい感じになっています。個人的には鍵盤の横にすぐ音の名前があるのが良いですね。左上にも楽譜として出ている

マウスでポチポチしながら「打ち込み」をして自分で作曲ができてしまう。

まさにざ・教材って感じ

更に個人的ツボとしては出力する楽譜が良いなって。 ドラムのレイアウトが好きな感じになっていて羨ましい

音源はコルグが提供しているようなので、音質としても問題ないしGIGAスクール用PC対応っていうことはかなりの低スペックPCでも動かせる軽量とみた(タブレットでも可)

これまじ無料なのか。すげえな

ひとしきり調べてなるほど。ということはわかりました。ここから思考タイム

パッと思いついたのが、インスタコード・KantanPlayとの違いはなんだろうというところです

ここでいう違いというのは、特性や扱い方はもちろん、どういう未来図になるのかということが自分の中で気になっています。

まず大前提としてカトカトーンはDAW(制作ツール)であり、インスタコードは楽器であること

KANTAN Playはこの間を狙っている感じがあるのですが、開発中のためちょっと割愛

カトカトーンはサブ教材という立ち位置で楽曲打ち込み(自作・コピー問わず)を作ってみようとか、そういう音楽制作の入口として非常に敷居を下げています。

音楽を作る。というのはそれこそ鼻歌だけでも良いんですが、形にして残すには録音したり楽譜にしたりと適切なフォーマットに変換する必要があります。それを揃えるのもそれなりにお金がかかってくるものになります

カトカトーンがあれば、義務教育期間であればこのお金の問題をかなり取っ払うことができます。録音はできないのでアレですが。制作ツールとしては観ている限り申し分ないなって感じ。大人用でも出してくれないか

一方でインスタコードは楽器です。あらかじめ作られたコードを弾いて楽しく演奏をするためのアイテムです

そうです。用途は違います。 用途は違うけど、どちらも音楽の初心者に対して敷居の高さを極端に下げるものであることは共通しています。それを音楽制作の視点からのアプローチなのか、演奏というスタイルからのアプローチなのか

個人的には、もしこの2つが2大巨頭となって後の音楽人口増加につながってくれるのであればどういう未来になるのだろうか。という想像が楽しいですが

結論から言うと、インスタコードの方が音楽を楽しむ未来があるような気がしていますが、カトカトーンはそういうところどこまで狙っているのかわからないのでこっちがだめだというつもりはないです。寧ろインスタコードにできないことをやってもらえるので、いい感じに狙うゾーンが違うんです

カトカトーンは教材なので、良くも悪くもお勉強になると思います

すごい雑に言えば、将来の明るい音楽像って みんなが歌ったり踊ったり楽しんだりすることができる。そういう歌や踊り、音楽に対して楽しみを見出だせる方向性がインスタコードだと考えます

しかしそんな陽キャラなスタンスに耐えられない人や、じっくり音とのふれあいをしたい場合はDAW的なツールで知っていくこともいいでしょう

そういう方向性の違いがあるとは思います。良し悪しじゃないです

とはいえ?昨今なんか聞くことがあるんですが、演者・創作者側ってあまり他人の作品観ないよね?的な話題。

これ自分にも当てはまる気がしているんですが、他人の作品やバンド演奏を見ないけど、ギターは一生懸命弾いてるとかバンドやってる みたいな感じでしょうか。 リスナー側というかエンジョイ勢というのか。そういう人たちが減っているというか手段と目的が逆転しているというか

何がいいたいかというと、音楽を楽しむことがDAWでどこまで広がるのだろうか。という疑問です

今までであれば作曲というのは1段階レベルの高いものであって、それなり楽器を触ってことがある人や、情熱を持った人がやり始めるものだったので気にならなかったでしょうが

カトカトーンを始めとする無料・簡易・お手軽DAWは音楽人口の裾野がどうやって広がっていくんだろうか、あるいはどんな天才作曲家を生むのかという点について気になるところです。

一方で楽器であるインスタコードは、楽器のブレイクスルーとして和音を苦労なく弾ける魔法の楽器となっています。 歌を歌うという根本的な音楽の楽しみ方をいま一番わかりやすく他人と共有できるのがインスタコードの魅力だと考えています。そして、そこから理論的な知識の面を保管していくのがKANTANPlay

だから、割とトラディショナルなスタイルではあるかなと。その分馴染みやすそうというのもあります。

まぁそんなことをない頭を唸らせて考えなくてもtiktokが答えを出してしまっている感はあってアレですがね